L'entrée du temple de Baal sera érigée à New York et à Londres

https://free.messianicbible.com/news/baal-temple-entrance-to-be-erected-in-new-york-and-london/

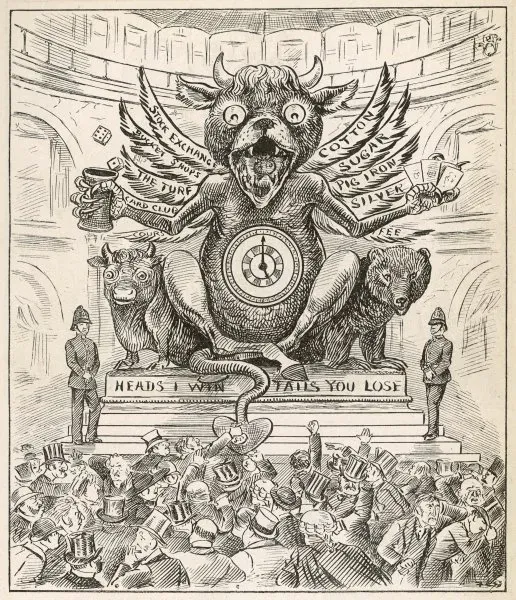

« Elle ne savait pas que c’était moi qui lui donnais le blé, le vin et l’huile, et qui la comblais d’argent et d’or, qu’ils utilisaient pour Baal. » (Osée 2:8)Malgré son goût ancestral pour les sacrifices d'enfants, la prostitution rituelle et les orgies bisexuelles, un hommage à la divinité païenne Baal sera érigé à Times Square, à New York, le 19 avril prochain, avec une structure identique à Trafalgar Square, à Londres.

En signe de défi contre l'État islamique destructeur (EI ou Daech), qui a détruit le temple de Baal à Palmyre, en Syrie, en août dernier, l'Institut d'archéologie numérique (IDA) a recréé une partie du temple païen pour l'exposer lors de la Semaine du patrimoine mondial 2016.

« Notre objectif est de mettre en lumière le potentiel de triomphe de l’ingéniosité humaine sur la violence en proposant des options innovantes et axées sur la technologie pour la préservation des objets et de l’architecture de notre passé commun », indique le site web de l’IDA.

En août 2015, des responsables et des militants syriens ont rapporté que l'État islamique avait fait sauter le temple de Baalshamin et tué Khaled al-Asaad, un éminent archéologue syrien qui travaillait sur le site. Des images satellites de la région ont confirmé ces informations.

L'IDA va restaurer l'arche d'entrée du temple, haute de 15 mètres. Pour ce faire, elle utilise une base de données d'images afin de reconstruire numériquement et d'imprimer une copie 3D grandeur nature de la structure.

World Net Daily (WND) rapporte que le temple fut consacré en 32 après J.-C., à peu près au moment de la mort du Messie Yeshua (Jésus). Jusqu'à sa destruction, il attirait environ 150 000 visiteurs par an.

Malgré la position de l'EI contre Baal, l'histoire du culte de Baal reflète ironiquement les pratiques de l'EI.

« En résumé, le culte rituel de Baal ressemblait à ceci : les adultes se rassemblaient autour de l’autel de Baal. Des nourrissons étaient ensuite brûlés vifs en guise d’offrande sacrificielle à la divinité », explique Matt Barber dans un article de World Net Daily . « Au milieu des cris horribles et de la puanteur de la chair humaine carbonisée, les fidèles — hommes et femmes confondus — se livraient à des orgies bisexuelles. »

Là où Daech [ ?…]massacre des populations entières, y compris des enfants, au nom de son dieu, les adorateurs de Baal offraient librement leurs propres enfants en sacrifice. Là où Daech perpétue l'esclavage sexuel à grande échelle parmi les femmes et les enfants capturés, les adorateurs de Baal se livraient à des pratiques sexuelles débridées et à une immoralité généralisée.

Les divinités palmyréniennes Aglibol (divinité lunaire), Baalshamin (centre) et Malakbel (divinité solaire) formaient une sorte de trinité dans le culte de Baal.

Le culte de Baal invoquait également le panthéisme, élevant la nature au-delà de sa place : les orgies, par exemple, étaient « destinées à produire la prospérité économique en incitant Baal à faire tomber la pluie pour la fertilité de la "terre mère" », explique Barber.

Parallèlement, « de nombreux éléments de l’ancien culte de Baal se retrouvent dans notre société en 2016 », affirme Michael Snyder, blogueur du site End of the American Dream .

« Un tsunami d’illusions a déferlé sur l’Occident , commentait en 2011 le rabbin Lord Jonathan Sacks, ancien grand rabbin de Grande-Bretagne, dans le Wall Street Journal . Ces illusions affirment qu’il est possible d’avoir des relations sexuelles sans les responsabilités du mariage, des enfants sans celles de la parentalité, l’ordre social sans les responsabilités de la citoyenneté, la liberté sans les responsabilités morales et l’estime de soi sans les responsabilités du travail et du mérite.

Notre libre arbitre nous donne la capacité de choisir une vie morale ou immorale, mais les conséquences de vivre ou de renoncer aux principes éthiques de la Bible au profit de dieux créés par l'homme ne peuvent être une bénédiction ; elles ne peuvent être qu'une malédiction .

Tel était le mode de vie d'Israël au temps d' Élie , qui lança un défi qui prouverait une fois pour toutes l'indignité de ce faux dieu.

Élie a demandé aux « 450 prophètes de Baal » et à 400 autres prophètes d'un autre faux dieu, Asherah, d'être présents lors de ce défi.

Élie demanda au peuple d’Israël , rassemblé sur le mont Carmel : « Jusqu’à quand hésiterez-vous entre deux opinions ? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le ; mais si Baal est Dieu, suivez-le. » Le peuple ne répondit rien. (1 Rois 18:21)

Aujourd'hui, sur le mont Carmel, près du lieu présumé du défi lancé par Élie, un monument à la mémoire d'Élie a été érigé par un ordre de moines catholiques . Il commémore l'échec des dieux païens Baal et Ashéra à faire descendre le feu comme Élie le leur avait demandé, tandis que le Dieu d'Élie prouva aux yeux d'Israël que « Le Seigneur est Dieu ! Le Seigneur est Dieu ! »